我也是太矫情了(第69天)

- 张家卫

- 2021年12月16日

- 讀畢需時 6 分鐘

已更新:2021年12月17日

高桥镇虽极有历史,也有不少名人,但不立木心,我觉得高桥也就是今天的高桥,而非昔日的高桥。

我手里的这些书里,高桥镇的历任领导以及他们的丰功伟绩一定是在的,意气风发的正能量也都是有的,木心没有片言只语。

我觉得高桥的精神中,与上海应该是有区别的,骨子里对于实业之外的营生比较鄙视,对于外地人,也是不大欢迎。对于形势,倒是拎得清,也精明。

阅读我手里拿的这些高桥的书,不时的就会有马屁文字迎面而来,与高桥古镇的韵味,无论如何都觉得不大搭。

也许,我也是太矫情了。

在高桥,未见木心,有些遗憾,也有些悲情。

不过,遇见高桥,遇见有缘分的人,却是百日行走路上弥足珍贵的一段旅程。

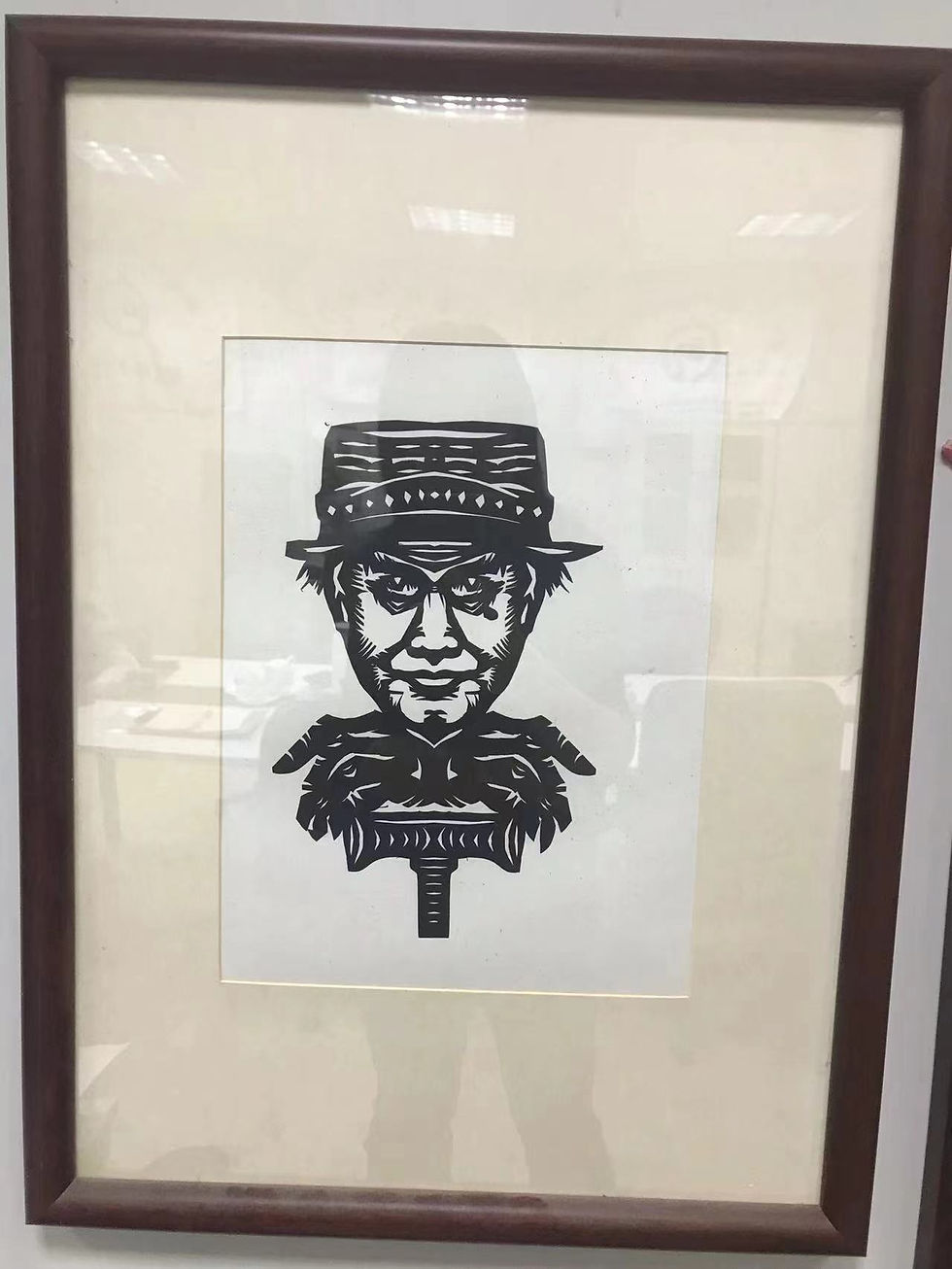

辛旭光先生对于高桥以及木心的用心寻访和记忆,还有渊博的知识给我留下了深刻印象,他的剪纸出神入化,剪出来的木心以及木心说的钥匙,似乎剪进去了木心的灵魂。

说起木心,他竟然还与木心有一个编外的故事交集,交集的人就是木心当年租住房子的房东-沈轶刘老先生。辛先生与他也是忘年的交情,他为沈老先生抄过书。

1983年,那时还没有电脑类的先进物件。

沈老先生会从十厚册一套的《全清词》中,选出一些词篇,交给仍在大学读书的辛先生。辛先生每周去沈家拿回稿子,然后再眷写到方格的文稿纸上,抄好了就去沈家交稿换书,一周一次,前后竟然持续了一年的光景。

回忆起这段往事,辛先生感慨的说:“当年,我22岁,而沈老先生82岁。虽耗时辛苦,也无收入,但我却从沈老先生的身上学习和体悟良多,以致受益终生。”

辛先生从上海浦发银行高管位置退下来之后,就将身心投入到了高桥镇的文化拾遗上了,撰写的文字不仅有历史的厚重感,而且常常妙趣横生,让人忍俊不禁。

同行的殷仲灏先生的父亲是吴淞商船的前辈校友,吴淞商船堪称中国航海教育的鼻祖,其前身是1909年晚清时候的邮传部上海高等实业学堂(南洋公学)船政科。1911年,又以船政科为基础创办了邮传部上海高等商船学堂。1912年,更名为吴淞商船学校。

大连海事大学与上海海事大学均奉1909年为校史的源头,至今已经112年的历史。

殷仲灏先生本人也是航运人,我们交流起来颇有惺惺相惜的感觉。他写的“铁线篆”,我还是第一次见到这种书法,笔画纤细如线,刚劲如铁,写起来极费工夫。

他用“铁线篆”笔法书写的《高桥赋》,竟然耗费了数月时间。当他拿出墨宝长卷,展示在我们眼前时,让人禁不住啧啧称奇。

同样来自温哥华的董存发先生,属于历史研究的科班出身,言出颇多见地,闻之受益匪浅。

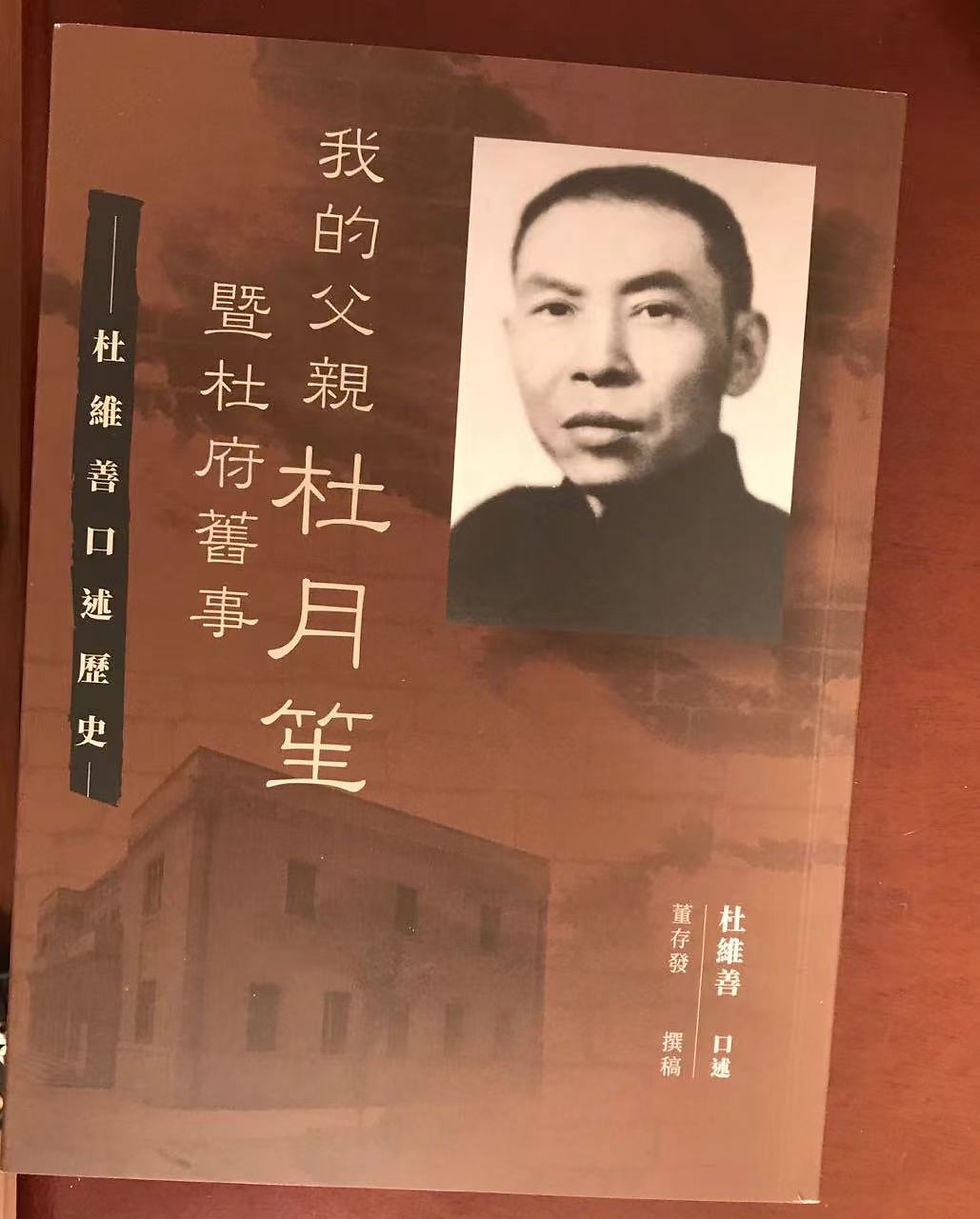

他在温哥华历经十年访谈、修订和完善,终于将杜月笙第七个儿子-杜维善先生的口述,以口述历史的方式撰写出一本30余万字、500余幅老照片的《我的父亲杜月笙暨杜府旧事:杜维善口述历史》,成为上海市文史馆口述历史的丛书之一。

他还特意送给我们每人一本杜维善先生的遗作《丝路古钱精品拓集》,非常珍贵。

Lynette也是高桥人,是一位极有情怀和创新精神的教育实践者,深耕从幼儿园到国际高中教育17年,是中国民办教育发展的亲历者和实践者。上世纪八十年代,她是外资进入中国后最早成为外资企业高管的人员之一。

她不仅仅履历丰富,为人为事也豪爽的很,讲究原则,认真细致,她笑言 “都是外企培养的工作作风“ 。

她与张家卫工作室的美嘉交好,因此一直默默的关注小众社群,无论是小众活动,还是孔家庄首批垦荒者的募集,都义无反顾的选择信任和支持,但我们一直未曾谋过面。

因为听了我在TWG Tea Canada Club 读书会上分享阅读木心的《文学回忆录》,提到了高桥镇,让她非常兴奋,也勾起了对于高桥镇老宅子的念想。经过她的用心牵线搭桥,才让我们这些陌路人走到了一起。

我说“是木心引领我们来的。”

我们在高桥镇转悠了一整天,因为他们的耐心向导和解说,让高桥镇的形象在我脑海里立体了许多。

我们一起走了青石板铺就的老街道,走了新旧混杂的老街巷,走了老街微型消防站,看了不少老宅子,吃了高桥松饼和高桥薄脆,还听了一堆的老故事,知道了不少当地有名的人名和地名,还终于闹懂了高桥和外高桥的地理与区划,也知道了高桥镇政府的不少宏伟方略和大计……

木心提到过的西街餐馆的招牌还在,辛老师说地方却已经不是原来的那块地儿,打的招牌而已。原地址就在现今西街餐馆的对面,看样子,像是变成了几家杂货店。

辛先生带我们去了“庆丰楼”,他说这家才是高桥镇上最正宗的本帮菜,我也才知道高桥本帮菜的秘诀就是一定要用猪大油来烹饪美味。

辛先生还带着我们走街串巷,穿过了一处1880年以前建造的老宅子,里面还住着人。大门口的铭牌上写着“高桥镇历史建筑,沈氏民宅,清代,约160年前”。

又转了两个弯,一幢更高大的二层老建筑出现在眼前,铭牌上写着“高桥敬业堂”。辛先生用带着一丝得意的兴奋语气跟我们说“这才是高桥最好的东西”。

据辛先生介绍,这宅子的老主人姓施,祖上是屠宰户,那个年代可是富足人家。这家人虽历经百年,传了数代,包括新中国的历次运动,虽也有外人住进来过,但沈家的后人却一直得以居住在这幢宅子里,未曾离开,一直到今天,也是神奇。

究其原因,辛先生解读说:一是沈家人很会做事,与镇上以及街里邻里的相处非常和睦,也做善事,上海滩的黄金荣曾经来过这里,而沈家人与杜月笙的关系也很好;二是家里人丁旺盛,宅子里总是住满了人。因为并不是少数人独占着大宅子,符合当时政府规定的人均住房面积,也就挤在了这里。当然,第三个是最主要的原因,就是这幢房子,藏在街巷的很里面,不显眼,也不招摇,因此得以幸免。

辛先生将我们领到老宅子迎门的客厅,客厅里堆满了杂物。

他满怀深情的向我们讲述了悬挂在客厅两边的用玻璃镜框镶成的四幅五尺书法。原来这是他已过世的恩师王京簠( fǔ )老先生在上世纪的1970年,隆冬时节,应老宅子主人的后人请求,为家中子孙筹备婚庆而书写的。

辛先生也是前不久才寻到的这里,偶遇了老宅子的后人,才发现了这四幅墨宝以及墨宝背后的故事。又请来了王京簠( fǔ )老先生的儿子、也是书法大家的王运天先生,鉴定后确实无误。

这四幅字写的是毛爷爷的四首诗词,那个年代抄写领袖诗词才安全。因为没有宣纸,老先生用土法将当时能够找到的撒金粉的红洋纸拼接成大张,书法用笔是三支学生用的大楷毛笔,还有一瓶“沪工牌”墨汁。老先生就在院子里就着两张八仙桌拼成的长桌,一挥而就。

书法没有落款,自然也没有印章,据老宅子的现主人徐先生说,当年正是他请王老先生写下的墨宝。按例传统,徐先生请王老先生落款用印。他揉捏着衣袋,面有囧色,“印章都被劫掠,奈何?”然后连连摆手说“我还在牛棚中啊”。

辛先生的恩师-王京簠老先生的当年境遇,与木心先生如出一辙。那年月,文化人真的是排末的“臭老九”。

我们去的时候,镇上派来的一支修缮队,正在对这幢建筑进行保护性的修缮,是政府的预算。我们与队长模样的工头聊了聊,他也很专业,懂得不少。看来,高桥镇政府对文化古迹的保护意识还真的不错,有文化味儿。

【未完待续,明天续(六)】

——张家卫成都百日散记(2021.12.15第69天)【木心随笔(五)】

Comments